産業

遠別町は、実り豊かな大地や日本海を舞台にした農業・林業・水産業と、市街地の国道と町道(通称:昭和通り)をメインとした、古き良き時代の面影を残しながら、現代的感覚を追う商工業が主な産業です。

町を流れる遠別川が作り出す、実り豊かな大地と低農薬で行われる農業は稲作が中心で、日本最北の米どころとして、良質なもち米が生産されるほか、味がよいと評判のメロン、ホウレンソウ、アスパラガスなどの野菜も生産しています。

また、牛が広い大地でゆったりと牧草を食み、良質な牛乳を生み出す酪農、町の面積の88%を占める森林を生かす林業も盛んです。

ふところ豊かで、おいしい、身の締まった魚介類が獲れる日本海が舞台の漁業は、従来の獲る漁業にとらわれず、ほたての稚貝を養殖し生産地へ出荷したり、煮だこなど近海で獲れた魚介類に付加価値をつけ生産・販売するなど、さまざまな取り組みをしています。

えんべつの商工業は、人のぬくもりと現代的な感覚を大切にしながら、活気ある経営を展開すべく、地酒「北吹雪」を始めとする地場産品の販売、商店街をより良くするためにたゆまぬ努力をしています。

遠別農業の概要

本町農業は、豊かな水資源と自然環境に恵まれ、稲作や畜産を中心に畑作、野菜等幅広く農畜産物を生産しています。

日本海沿いの地域は、米の生産調整により、畜産や畑作に経営転換され、規模の大きい経営を展開しています。

牛乳生産は、第1次・第2次農構や生産基盤の整備によって規模の拡大を図り、牛肉の自由化や生乳の生産調整に対応しながら生産の拡大をはかっています。

他方、遠別川流域の水田地帯を中心に、うるち米からもち米への転換を図り、複合作物として野菜を導入し、生産性の向上や農業所得の確保に努めています。

農業事業体数 及び 農家人口

平成17年 (2005年) 2月1日 農林業センサスより

| 総数 | 174 戸 |

|---|---|

| 販売農家 | 154 戸 |

| 自給農家 | 15 戸 |

農家人口、世帯数の推移

平成17年 (2005年) 2月1日 農林業センサスより

| 年次 | 総農家戸数 | 専業 | 兼業第1種 | 兼業第2種 | その他 | 農家人口 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 昭和55年 (1980年) | 383 | 91 | 177 | 115 | - | 1,629 |

| 昭和60年 (1985年) | 309 | 90 | 140 | 79 | - | 1,298 |

| 平成2年 (1990年) | 272 | 107 | 118 | 47 | - | 1,092 |

| 平成7年 (1995年) | 231 | 84 | 97 | 50 | - | 924 |

| 平成12年 (2000年) | 178 | 72 | 82 | 24 | - | 766 |

| 平成17年 (2005年) | 174 | 85 | 53 | 16 | 20 | - |

経営耕地面積

平成17年 (2005年) 2月1日 農林業センサスより

| 区分 | 面積 (ヘクタール) |

戸数(戸) |

|---|---|---|

| 総数 | 2,841 | 153 |

| 田 | 737 | 102 |

| 畑 | 2,104 | 138 |

| うち牧草 | 1,739 | 30 |

| 樹園地 | 0 | 0 |

家畜飼育数

平成17年 (2005年) 2月1日 農林業センサスより

| 区分 | 事業体数 | 頭羽数 |

|---|---|---|

| 乳用牛 | 27 | 2,802 |

| 肉用牛 | 5 | 432 |

| 農用馬・軽種馬 | 1 | - |

| 豚 | 1 | - |

| 採卵鶏 | 2 | - |

生乳生産量 (平成15年): 14,811

主要農産物

平成17年 (2005年) 2月1日 農林業センサスより

| 作物 | 面積(ヘクタール) | 収穫量(トン) |

|---|---|---|

| 水稲 | 532 | 3,240 |

| 小麦 | 151 | 596 |

| 大豆 | 24 | 47 |

| 小豆 | 56 | 87 |

| トマト | 1 | 32 |

| ねぎ | 0 | 8 |

| たまねぎ | 0 | 2 |

| きゅうり | 1 | 23 |

| キャベツ | 2 | 98 |

| だいこん | 1 | 34 |

| ほうれん草 | 6 | 50 |

| いんげん | 14 | 23 |

| てんさい | 69 | 4,010 |

| はくさい | 1 | 18 |

| 牧草 | 2,720 | 92,100 |

| 青刈りえん麦 | 45 | - |

森林面積・蓄積 (平成20年)

森林総面積 : 51,316ヘクタール

| 区分 | 面積 (ヘクタール) | 比率 (%) |

|---|---|---|

| 国・道有 | 38,879 | 75.8% |

| 町有 | 1,260 | 2.5% |

| 民有 | 11,177 | 21.8% |

| 区分 | 面積 (ヘクタール) | 比率 (%) |

|---|---|---|

| 天然林面積 | 38,191 | 74.4% |

| 人工林面積 | 9,893 | 19.3% |

| その他の面積 | 3,232 | 6.3% |

| 区分 | 蓄積(千立方メートル) | 比率(%) |

|---|---|---|

| 針葉樹蓄積 | 1,819 | 34.4% |

| 広葉樹蓄積 | 3,474 | 65.6% |

遠別農業開拓の歴史

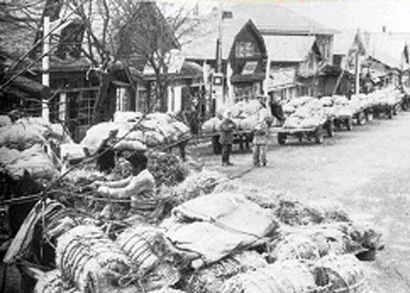

明治29年、遠別原野等が植民地に選定され翌30年の春から入植者の足音が響くようになる。

越前団体、愛知団体、尾張団体、秋田,千葉から入植者が遠別原野に広がって行った。

入植当時の遠別は、北海道の他の多くの植民地と同じく、見渡す限りの原始林が空を覆い、地面を笹や草が埋め尽くしていた。

入植者の最初の仕事は木を伐採し土地を切り拓くことであった。密林の開墾は困難をきわめた。大きなマサカリで傷をつけて枯らしたり、大木の根元に木を寄せかけて火の力で燃え切らせて倒したりするなど、時間のかかる作業であった。

またヒグマや害虫などにも悩まされる日々が続く。

伐採が終わると今度は土地の開墾、そして耕作と進んでいく。

木を切り、笹を刈るとすぐ鍬で削って畝を作り、南瓜、馬鈴薯、小豆、粟など少しずつ蒔いたという。しかし、播種期の遅れと秋霜とが重なり、入植当初は十分な生育を見なかった。

唯一収穫に結びついたのは馬鈴薯で、入植者の大切な主食となった。

開基以後、遠別の農業は麦や豆といった畑作が中心であった。

寒冷な気候という条件に加えて、明治政府や開拓使なども「気候条件の近いヨーロッパ・北アメリカにその範を求めた畑作」を奨励していたからでもあった。

しかしほとんどが本州からの入植者たちは、開拓地で畑作に打ち込みながらも「この地でなんとか米をつくってみたい」という夢を捨てなかった。

入植後すぐに水稲栽培を試みた者もいたが、なかなか成果には結びつかなかったようだ。

明治34年、本原野24号において南山仁太郎が先ず福井県産の種子による苗植法で試作、これは芳しくなかったものの、2年後には上川産の種子で植付けをし、かなりの収穫を得たという。

これが遠別での稲作の発祥となった。

「稲作北限のまち」の歩みは、ここから始まったのである。

彼に倣って各地域で水田熱が起こり、更に土功組合の設立(大正10年)でかんがい溝の竣工などで急速に水稲栽培が本格化した。