遠別町では、不妊治療における経済的負担軽減を図るため、令和4年度から保険適用になった体外受精や顕微授精などの不妊治療に併せて自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。

助成対象は、令和7年4月1日以降に開始した治療です。

対象者

以下の全ての要件に該当する方が対象です。

- 保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)を受けた方

- 令和7年4月1日以降に保険適用の1回の治療(生殖補助医療と併用して実施した先進医療)を開始し、令和8年3月31日までに治療が終了した方

- 保険適用の生殖補助医療の治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満である夫婦

- 申請日に夫婦のいずれかが遠別町内に住所を有する方

- 婚姻(事実婚を含む)している夫婦

助成対象治療

先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で行われる治療が対象です。

なお、医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。(先進医療を単独で実施した場合は、対象となりません。)

対象となる治療は以下です。

- 子宮内膜刺激術(SEET法)

- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)

- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)

- 子宮内膜受容能検査1(ERA)

- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)

- 二段階胚移植術

- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)

- 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)

- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)

- 膜構造を用いた生理学的精子選択術 (Zymot)

- タクロリムス投与療法

- 着床前胚異数性検査

※最新情報については、下記のホームページをご確認ください。

助成回数

治療期間の初日における妻の年齢によって、1子ごとに助成回数が設定されます。

| 妻の年齢 | 助成回数 |

|---|---|

| 40歳未満 | 6回 |

| 40歳から43歳未満 | 3回 |

| 43歳以上 | 対象外 |

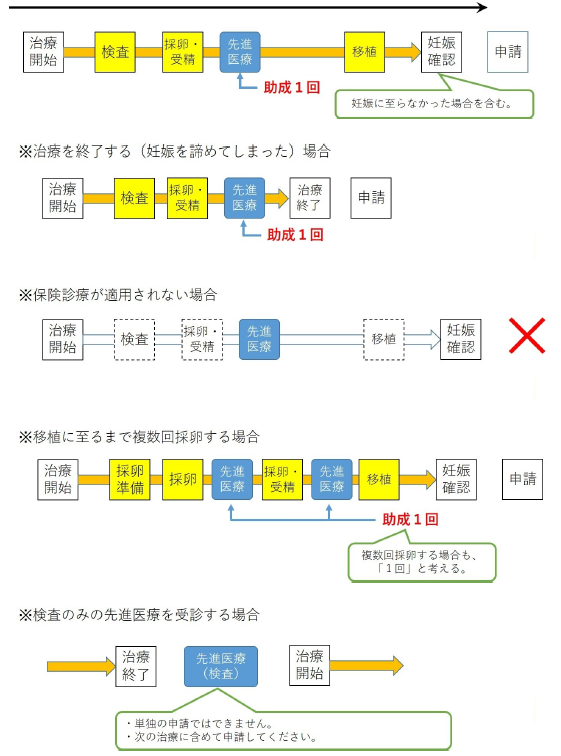

※1回の治療とは、治療開始から妊娠確認等に至るまでの診療過程のことです。

ただし、医師の判断等に基づき、治療計画を終了した場合も含みます。

※1回の治療の考え方

第2子以降の出産のため不妊治療を受けた方

不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他自治体での助成も含む)、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。

助成額

治療費助成

先進医療にかかった自己負担額の10分の7とし、3万5千円を上限に助成します。

※文書料等は含まれません。

交通費助成

- 先進医療を実施した際に生じた交通費を対象とします。

- 自宅から医療機関までの距離に対して設定された補助基準額(往復)に3分の2をかけた額(上限あり)を助成します。補助基準額については下記資料を参照してください。

- 1回の不妊治療(検査等も含む)に対して5回を上限とします。

※ただし、最寄りの医療機関または検査・治療が可能な医療機関と自宅との距離を基準とします。

申請期限

- 治療終了日から60日以内 かつ 令和8年3月31日までの申請が必要です。

- ただし、令和7年4月1日以降に開始された治療で、治療終了から60日を過ぎている場合は、事前に連絡の上、申請を受け付けます。

※上記の申請期限を過ぎての申請は、受理できませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

1. 不妊治療費助成事業助成金申請書

- 申請者は、ご夫婦のどちらかです(申請者とお振込み先名義人を同一にします)。

- 同意事項を確認の上、記入します。

- 氏名・住所は正確に記入します。

2. 不妊治療費助成事業受診等証明書

治療を受けた医療機関で記入してもらいます。

※証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。

3. 対象となる治療費の領収書・明細書 (コピー)

- 「不妊治療費助成事業受診等証明書」に記載のある治療期間内に発行された10割負担の「領収書」と「明細書」全てが必要です。

- コピーの提出になります。(コピーは返却できません)

4. 振込先の通帳(コピー)

- 口座支店名、口座番号の記載されたページをコピーしたものが必要です。

- 助成金は申請者名義の預金口座にお振込みします(申請者とお振込み先名義人を同一にします)。

5. 住民票謄本

- 「世帯全員のもの」で「続柄」の記載があり、「マイナンバー」の記載がないものが必要です。

- ご夫婦のどちらかが遠別町以外に住民登録がある場合は、遠別町に住民登録をしている方の住民票が必要です。

- 夫婦が別世帯または事実婚の場合は、毎回の提出が必要です。

- 発行日から3か月以内のものが有効です。

※同年度(4月1日から3月31日)の2回目以降の申請において、前回提出した書類の発行日から起算して3か月以内の場合は省略できます。

※証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。

6. 戸籍謄本(該当者のみ)

- 夫婦が別世帯または事実婚の場合は、毎回の提出が必要です。

- 抄本(戸籍個人事項証明)ではなく、謄本(戸籍全部事項証明)が必要です。

- 発行日から3か月以内のものが有効です。

※同年度(4月1日から3月31日)の2回目以降の申請において、前回提出した書類の発行日から起算して3か月以内の場合は省略できます。

※証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。

7. 事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)

- 事実婚の場合は、申請のたびに提出が必要となります。

- 必ず自署で署名ください。

8. その他の書類(該当者のみ)

第2子以降の出産のため不妊治療を受けた方

出産・死産等により、これまで受けた助成回数をリセットする場合は、下記の書類の提出が必要です。

- 出産した場:子の戸籍謄本

- 死産した場合:死産届のコピー

遅延理由書

入院等のやむを得ない理由により期限内に申請できない場合

申請先・相談窓口

- 福祉課保健指導係(電話 7-2125)へお問い合わせください。

- 申請に必要な書類や申請方法について、ご案内します。